延命中止、法と倫理のはざまにあるもの

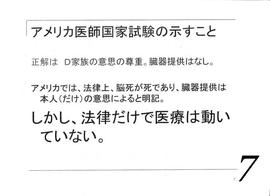

(スライド7)アメリカ医師国家試験の示すこと

正解は、Dです。「家族が反対したらやれない」、あるいは「やるべきではない」ということをはっきり言っているんですね。

正解は、Dです。「家族が反対したらやれない」、あるいは「やるべきではない」ということをはっきり言っているんですね。

アメリカでは法律上、脳死が「死」であって、臓器提供は本人だけの意思によると、どこでも明記してあるんですが、法律だけで動いているんじゃないということです。

医師の国家試験で、それをはっきり明記してある訳ですから。アメリカですらそうなのに、なぜ日本は法律だけで医療を動かそうとするのかという感じがするんです。

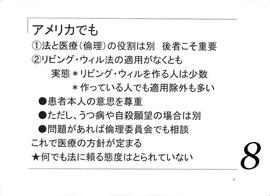

(スライド8)アメリカでも

アメリカでは、法と医療あるいは倫理の役割は別で、やっぱり医療の話は医療。

アメリカでは、法と医療あるいは倫理の役割は別で、やっぱり医療の話は医療。

大熊(由紀子)さん(国際医療福祉大大学院教授、同懇談会委員)が言うように、終末期の場合は特に医療という狭い範囲ではない(介護なども含む)のかもしれないですが......。

「リビング・ウィル法」の適用がなくても、法律はあるんですが、実態は......。アメリカでは、統計的に数字を出すのが好きではない国ですので分からないのですが、ある本によれば、「リビング・ウィル」をちゃんと作っている人は3割という数字があります。一応、少数。

それから、作っている場合でも、それが適用されて、その通りになるかというと、そう簡単にはいかない。

しかし、「リビング・ウィル法」にのっとってなくても、文書がなくても、それが適切である場合には呼吸器を外す場合だってある訳です。患者本人の意思を尊重し、十分なプロセスを......。

ただ、患者本人の意思が、うつ病とか自殺願望の場合は別ですが、そこは「ちゃんとチェックを入れないといかん」ということは当然です。

それから、「問題があれば倫理委員会で相談した上で」ということですが。それで医療の方針が定まるので、何でも法に頼る態度は取られていないんです、現在において。

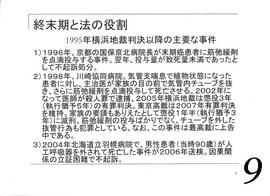

(スライド9、10)終末期と法の役割

「終末期と法の役割」ですが、日本でいろんな事件がありました。そのたびに、メディアで大きな報道がなされます。

「終末期と法の役割」ですが、日本でいろんな事件がありました。そのたびに、メディアで大きな報道がなされます。

1)1996年、京都の国保京北病院長が末期癌患者に筋弛緩剤を点滴投与する事件。翌年、投与量が致死量未満であったとして不起訴処分。

2)1998年、川崎協同病院。気管支喘息で植物状態になった患者に対し、主治医が家族の目の前で気管内チューブを抜き、さらに筋弛緩剤を点滴投与して死亡させる。2002年になって医師が殺人罪で逮捕、2005年横浜地裁は懲役3年(執行猶予5年)の有罪判決。東京高裁は2007年有罪判決を維持。家族の要請もありえたとして懲役1年半(執行猶予3年)に減刑。筋弛緩剤の投与ばかりでなく、チューブを外した抜管行為も犯罪としている。なお、この事件は最高裁に上告中である。

3)2004年北海道立羽幌病院で、男性患者(当時90歳)が人工呼吸器を外されて死亡した事件が2006年送検。因果関係の立証困難で不起訴。

3)2004年北海道立羽幌病院で、男性患者(当時90歳)が人工呼吸器を外されて死亡した事件が2006年送検。因果関係の立証困難で不起訴。

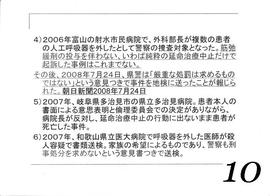

4)2006年富山の射水市民病院で、外科部長が複数の患者の人工呼吸器を外したとして警察の捜査対象となった。筋弛緩剤の投与を伴わない、いわば純粋の延命治療中止だけで起訴した事例はこれまでない。

その後、2008年7月24日、県警は「厳重な処罰は求めるものではない」という意見つきで事件を地検に送ったことが報じられた。朝日新聞2008年7月24日

5)2007年、岐阜県多治見市の県立多治見病院。患者本人の書面による意思表明と倫理委員会での決定がありながら、病院長が反対し、延命治療中止の行動に出ないまま患者が死亡した事件。

6)2007年、和歌山県立医大病院で呼吸器を外した医師が殺人容疑で書類送検。家族の希望によるものであり、警察も刑事処分を求めないという意見書つきで送検。

最近の一番大きな事件は射水市民病院ですが、筋弛緩剤の投与を伴わない、つまり純粋の延命治療中止だけで起訴した事例、裁判になった事例は......、町野先生に後で補足してもらった方がいいかもしれませんが、私の考えでは「これだけで」っていう事例は......、ない。ない。実際には、捜査はあったかもしれませんが。

最近の一番大きな事件は射水市民病院ですが、筋弛緩剤の投与を伴わない、つまり純粋の延命治療中止だけで起訴した事例、裁判になった事例は......、町野先生に後で補足してもらった方がいいかもしれませんが、私の考えでは「これだけで」っていう事例は......、ない。ない。実際には、捜査はあったかもしれませんが。

警察も結局のところ、「刑事処分を求めない」という、わざわざ意見書付きで検察に送って、検察も動く訳はないということなんです。

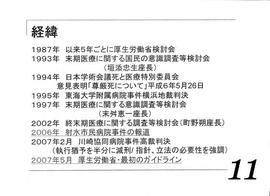

(スライド11)経緯

この問題についてさらに、この懇談会にも関係するんですが、厚生労働省もずっと何もしなかった訳ではなくて、検討会その他をずっとやってきた。

この問題についてさらに、この懇談会にも関係するんですが、厚生労働省もずっと何もしなかった訳ではなくて、検討会その他をずっとやってきた。

2006年に射水市民病院事件が報道されて、その時の厚生労働大臣が検討会だけでなく、何か指針をつくらないといかんだろうという話になります。

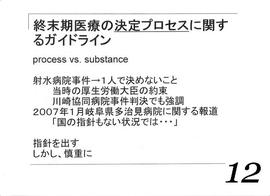

(スライド12)

2007年の5月に、(厚生労働省が)最初のガイドライン(終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン )をつくった訳です。その眼目は、どんなに良いお医者さんでも一人で決めてもらっては危ない。人の生死にかかわる訳ですから、「そういうことはできない」という指針は出しましょうというのですが......。

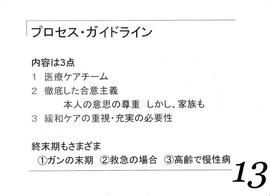

(スライド13)プロセス・ガイドライン

プロセス・ガイドラインは私の理解では、内容は3つ(医療ケアチーム、徹底した合意主義、緩和ケアの重視・充実の必要性)。本当に常識的なこと。

プロセス・ガイドラインは私の理解では、内容は3つ(医療ケアチーム、徹底した合意主義、緩和ケアの重視・充実の必要性)。本当に常識的なこと。

医療は、一人でやってもらっては困るということですよね。「医療ケアチーム」というのを「チーム」と呼ぼうが共同でやってもらいたい。

徹底した合意主義で本人の意思を尊重するんですが、「家族は関係ないよ」とは絶対に言ってない訳です。「全員が合意して、ここまでやれば十分」というのを......。言葉として適切なのか分かりませんが、ま、ま、それぞれが納得をして、医療者も納得し、本人も納得し、家族も納得し、という状態をつくるということが大事です。

そのときに、緩和ケアという医療の中身を充実していくことの方を重視。これはみんなが賛成できることですから。「それが充実していないと意味はないですよ」ということを「高らかに」と言いますか、「ひっそり」かもしれませんが、とにかく打ち出した訳です。

そのときに、緩和ケアという医療の中身を充実していくことの方を重視。これはみんなが賛成できることですから。「それが充実していないと意味はないですよ」ということを「高らかに」と言いますか、「ひっそり」かもしれませんが、とにかく打ち出した訳です。

終末期もさまざまなので、がんの末期であれ、救急の場合であれ、高齢で慢性病であれ、それらを一律に「終末期」とはいえないというので、「終末期」の定義もしない。

そういう態度を(プロセス・ガイドラインで)取ったこともあり、評判が必ずしも良くなかった訳です。

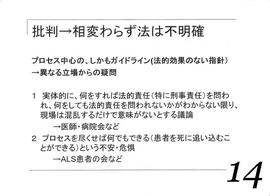

(スライド14)批判→相変わらず法は不明確

「法的責任、法的効果のない指針なんかつくったって、結局役に立たないじゃないか」という疑問もあり、あるいは、ALS患者の会(日本ALS協会)から、「これでは逆に心配だ」という話もありました。

皆さんはこの記事にどう感じておられるのでしょうか

私はALS患者を連れ出して、さらに人工呼吸器を外して見せたことに著しい不快感を感じます。確かに短時間人工呼吸器を外しても人体に害はありませんし、喀痰吸引では当たり前のことです。しかし公開の会議の場でやることではないでしょう。強引に自分の論理に人々を誘導しようとするいやらしさと感じられます。

こんなことをしても延命治療の意味を考えるきっかけにはならないと思います。本気で延命治療の事を考えようとするなら、そしてその実態を知らないのであれば、ALSの患者に対して人工呼吸器をつけたいか、そのままつけずに行くのかを聞く場に立ち会えば良いと思います。植物状態になった患者さんのベッドサイドへ行けばよいと思います。がん末期と言われた人々のところへ行けばよいと思います。みんなそれぞれ違う苦悩を持っています。

延命治療をどうすべきかと緩和医療とは、また次元の違う話です。緩和医療は延命治療を放棄した医療ではなく、患者の「生活」を最大限に重視した治療です。だから「早期からの緩和治療」という概念が生まれるのです。「生」について「死」について本気で向き合う人々に審議してほしいものです。

まさに死にいたろうとしようとしている人であって、その人を救いうる手段がある場合に、その人を救おうとしないことは、直接的にその人を殺すことと同等の、間接的殺人であるという法の論理はよくわかります。これを引き合いに出して人工呼吸器をつけないことは殺人に当たるとするのは随分乱暴です。またすべての判断を医師だけにゆだね、結果を見てから法的対応を考えようというのもとてもひどい話です。みんなで考えるべきことです。延命による余命延長がどれぐらいだと延命する価値があると考えるのか、延命による生活がどのようなものであれば延命する価値があると考えるのか、延命するかどうかを患者個人の主観に任せて良いものか、ある程度の基準を作るべきか、みんなで考えてほしいと思います。利害関係が複雑でもめ事が起こりそうな時に、それを防ぐためのルールを作るというのが社会の基本でしょう。