ゲノム きほんのき 第2回

病気に関わる遺伝子やその変異が次々と明らかになり、そうした発見が、医薬品の開発にも生かされ、次々実用化されてきました。それが「ゲノム創薬」です。

これまで医薬品の開発は、大雑把にいってしまえば、経験と勘を頼りに、素材になりそうな化合物を手当たり次第に探すというやり方でした。でもそれでは、大海原に沈む一粒の宝石を何の手がかりもなしに見つけ出そうとするようなもの。一方、ゲノム創薬では、ゲノム情報をもとに理詰めで素材探しをするので、スタートから違います。

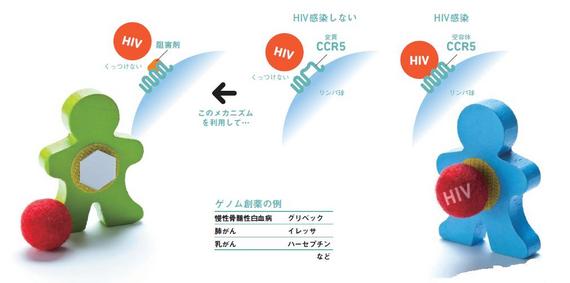

例えば、エイズの発症予防薬として開発されたCCR5阻害剤の場合。まず、HIV(エイズウイルス)に感染しやすい人・しない人の遺伝子を数千人分調べ、リンパ球の表面にあるCCR5という受容体に欠陥がある人は、HIVが入り込めないことを突き止めました。つまり、CCR5遺伝子に変異がある人は、エイズにならないのです。そこでCCR5に栓をするような薬を開発し、感染しても発症を抑えることに成功したというわけです。

がん治療の分野では、疾患の発症メカニズムを分子のレベルで解明し、原因となる分子の働きを妨げることで治療効果をもたらす「分子標的治療薬」が近年の主流となっています。がん細胞の特定分子だけを標的にするので、正常な細胞へのダメージが少なく、副作用を軽減できる利点もあります。ここにもゲノム創薬の技術が取り入れられ、がん細胞が増殖や転移をするのは、遺伝子変異によってできた物質が原因であることが分かってきました。その物質の働きを抑止することで、がんの増殖や転移を抑える薬が開発されてきたのです。

創薬もエビデンスの時代

また、SNPをはじめとする様々な遺伝子多型は、前回の個別化医療の話で出てきた、薬が効く・効かないという問題の肝でもあります。ここでもゲノム創薬は解決の糸口を見出してきました。

例えば、C型肝炎に対しては、インターフェロン(IFN※)注射と抗ウイルス経口薬を使うのが標準治療とされています。しかし90万個もの遺伝子を調べる研究により、この治療は、患者自身の19番目の染色体上にあるインターロイキン28B(IL28B※)遺伝子の変異の有無で大きく結果が異なることがわかりました。変異がなければ8~9割は治療効果が上がりますが、変異がある人だと、8~9割は治療効果が得られないのです。変異は患者の2割で見つかりました。

というわけで、患者のIL28B遺伝子を調べれば、事前に治療の効果がほぼ分かることになります。効かないタイプの人は、肝機能を正常にして、がんの発生を防ぐ治療を優先すべきで、つらい副作用のある治療を無理にする必要はない、といった判断ができるわけです。あるいは効かない人に対しては、IL28Bを治療に加えれば、治療効果が上がる可能性もあり、こうした研究から治療薬の開発も始まっています。

ちなみに従来の研究は、主としてウイルス側の遺伝子情報について調べていました。つまり、IFNが効きやすいウイルスと、効きにくいウイルスを区別しようという研究だったわけです。対してこのIL28Bについての研究は、人間側の遺伝子情報に基づいてIFN治療の効果を比べた結果、効きやすい人と効きにくい人とを判別する情報が、人間自身の側にも見つかったことになります。

このようにゲノム創薬では、患者の統計的データとゲノム情報をつき合わせ、疾患に関連する遺伝子を見つけることが先行することになります。医療がエビデンスに基づくことを求められているように、創薬もエビデンスに基づいて進めることになるわけです。そうして的確で効率的な医薬品開発が実現しつつあるんですね。

※ともにサイトカインと呼ばれる生体内たんぱく質。主に細胞間の情報伝達物質として働く。