がん⑥ 抗がん剤なぜ効くのか2

一般に抗がん剤というと、普通は「細胞毒」に分類される薬を指し、それを使った治療が化学療法です――と、これが前回の話でした。化学療法と似たような言葉に薬物療法がありますが、厳密に言えばこちらは、「ホルモン剤」を使ったホルモン療法(内分泌療法)も含みます。

そもそもホルモンとは、特定の器官の働きを調節するために分泌される情報伝達物質の総称。脳の視床下部や下垂体、首から肩の辺りにある甲状腺や副甲状腺、膵臓の膵島、腎臓の上にある副腎、男性では精巣、女性では卵巣といった、主に「内分泌腺」と呼ばれる器官で産生される化学物質です。作られた器官とは別の器官(標的器官)まで血液に乗って運ばれ、そこでいわば鍵が鍵穴にはまるように結合すると、特定の作用が引き起こされるようにできています。

こうして体のあちこちに絶えず指令を運んでいる様々なホルモンのうち、生殖機能の調整を担っているホルモンを、一般に「性ホルモン」と呼んでいます。女性ホルモンの代表例は卵巣から分泌されるエストロゲン。一方、男性ホルモンはアンドロゲンともいい、精巣から分泌されるテストステロンが有名です。それぞれ女性らしさや男性らしさを司っているホルモンとして耳にしたことがある人も多いでしょう。

この性ホルモンが、ある種のがんでは、がん細胞の増殖に関与していることが分かっています。例えば乳がんでは、ホルモンバランスが崩れてエストロゲンが過剰に分泌されることで乳腺の上皮細胞が異常に増殖し、がん発生につながると考えられています。そうした点を突くべく、性ホルモンの分泌を人為的に操作してがんを封じ込めようというのがホルモン療法なのです。

ホルモン依存性かどうか

ですから基本的にホルモン療法の対象となるのも、女性は乳がん、子宮体がん、卵巣がん、男性では前立腺がん、といったように生殖器のがんが中心。例外的に、甲状腺がん、腎がん等もあります。要は「性ホルモンで成長するがん」でなければならず、逆に、生殖器のがんでも性ホルモンによって成長しない場合には、効果は期待できません。

性ホルモンで成長するがん、つまり性ホルモンが分裂・増殖に関与しているがんを、「ホルモン依存性のがん」と言います。ホルモン依存性かどうかは、がん細胞の核の中にホルモン受容体(レセプター、ホルモンを受け取る部分)があるかないかで決まってきます。

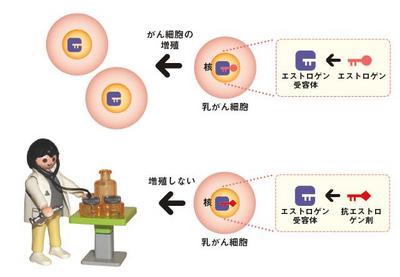

ホルモン受容体は、特定のホルモンを受け取ってその信号を読み取る部分。先ほどの表現を使えば、女性ホルモンが鍵で受容体が鍵穴です。詳しい仕組みはまだ解明途上なのですが、この鍵と鍵穴が出合って結びつくと、鍵穴ごと細胞の核の内部に取り込まれ、細胞増殖を促す遺伝子の発現を引き起こすことが明らかになってきました。そうして、がん細胞が異常な分裂・増殖を始めたり強めたりすることになります。

ですから、こうしたホルモン受容体のあるがんならば、ホルモン療法の効果が期待できます。見極めるためには、がん細胞を採取して、ホルモン受容体があるかないか、つまり陽性(+)か陰性(-)かを調べます。例えば乳がんなら、エストロゲン受容体かプロゲステロン受容体のどちらかが陽性であればホルモン療法が有効。ホルモン受容体が陰性の場合は、化学療法を受けるのが標準的です。