がん医療を拓く③ 見えないがんを見えるものに

コンピューターが病理診断を助ける時代へ

従来の病理診断、つまり病巣の切片を顕微鏡で確認していくやり方に問題があるとすれば、「経験が豊富でないと難しい」ということでしょうか。

がんは〝生き物〟ですから、姿形も厳密には千差万別。明らかにがん細胞らしい見た目ならともかく、実際には判断に迷う症例が少なくありません。

となると、石川部長の言い方を借りれば、「10年選手の病理医の仕事」にならざるをえないわけです。

そうした問題をクリアする手段として開発が進んできたのが、病理診断をサポートする医療技術・機器です。

そのひとつが、4月号でも少しだけご紹介した、病理検体に蛍光色素をかけて遺伝子の構造を一目で見分けられるようにする手法です。「あるいは、酵素などをがん細胞に取り込ませて、代謝の様子を目で確認できるようにする手法も研究が進められています」と石川部長。これらはいずれも、そのままでは見えない・見えづらいがんとしての特徴を、見えるようにする、見やすくする工夫で、「イメージング」(画像化)と呼ばれます。

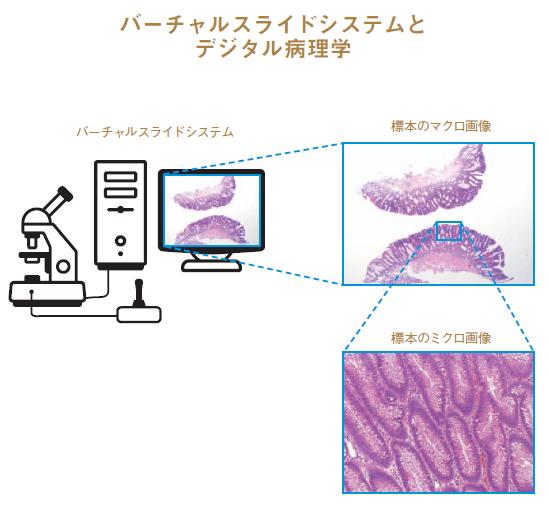

さらに注目されているのが、「バーチャルスライド」です。病理標本が乗っているプレパラートを専用の装置で撮影して、顕微鏡像をデジタル画像にしたものです。画像データは、パソコン画面上で拡大・縮小など倍率を変えながら観察することができます。

「バーチャルスライドが画期的なのは、遠隔病理診断を可能にしたことです」。石川部長によると、従来は病理医が非常勤あるいは不在の中小病院の場合や、診断が困難だったり特殊・稀少だったりする病変については、病理標本のプレパラート現物を専門家に輸送していたので、日数がかかっていました。しかしデジタル画像であれば、インターネットで送ることができます。

「病理医が不在の病院でも、手術中に直ちに病理標本を作製し、データ化して送受信できる体制を整えることで、術中迅速診断も可能になるのです。まさに、医療の地方格差の解消、均てん化に大きく貢献するものです」

自ら学習する人工知能

イメージングとバーチャルスライドについては、両者を組み合わせる研究など現在も開発が続いています。ただ、いずれもあくまで病理医の診断に役立つ材料を提供するもの。そこで、もう一歩進んだ「デジタル・パソロジー(デジタル病理学)」の研究も始まっています。

デジタル・パソロジーは、イメージングやバーチャルスライド、臨床画像といった材料を組み合わせて、コンピューターに病理診断を行わせようというもの。人工知能を内蔵しており、症例数をこなすほどに自ら学習し、正確な診断ができるようになっていく優れ者です。

「標準的なタイプのがんであればコンピューターに任せることも考えられますし、何よりまずは病理医の下見として、鑑別診断のリストアップや関連情報の自動収集などについて、コンピューター診断に期待をかけています。病理医不足を解消する手段ともなるため、患者にとっても朗報です」と、石川部長も期待をかけます。

より視野を広げれば、症例の蓄積とともにアルゴリズム(解を出すためのデータ等の処理手順)の世界標準化にもつながると言います。欧米中心に発展してきた病理学の手法に風穴をあける日も、そう遠くないかもしれません。