がん医療を拓く⑥ 遺伝性がんから新治療が見える

がんは「遺伝子の病気」です。必ずしも遺伝するわけではありませんが、全体の数%は遺伝すると考えられています。その遺伝性がんを調べることを通じて、がんの早期発見や治療法開発につなげようとする取り組みがあります。

がんは「遺伝子の病気」です。必ずしも遺伝するわけではありませんが、全体の数%は遺伝すると考えられています。その遺伝性がんを調べることを通じて、がんの早期発見や治療法開発につなげようとする取り組みがあります。

私たちの遺伝子は、体の内外からの様々な刺激やストレスで日々傷ついています。通常は傷が修復されたり、細胞そのものが死んだり免疫機構によって排除されたりして、大事には至りません。これらがうまく働かず、結果、異常な細胞が秩序なく勝手に増え続けてしまったもの、それががんです。

私たちの遺伝子は、体の内外からの様々な刺激やストレスで日々傷ついています。通常は傷が修復されたり、細胞そのものが死んだり免疫機構によって排除されたりして、大事には至りません。これらがうまく働かず、結果、異常な細胞が秩序なく勝手に増え続けてしまったもの、それががんです。

通常は、遺伝子異常が複数重なって、がん化します。

しかし、がん研究会がん研究所遺伝子診断部の三木部長は、「遺伝子一つに変異があって、その機能が失われているだけで、がんにつながることがあります。その変異遺伝子が生殖細胞に入って伝われば、子どもの全細胞に変異遺伝子があることになり、以後ずっと50%ずつの確率で子孫に遺伝していきます。このため、その家系の人々は高い確率でがんを発症します」と話します。

このように遺伝する1種類の遺伝子変異によって起こるものを「遺伝性がん」と呼びます。「どんながん種でも、全体の数~5%程度は遺伝性と考えられています」

現時点では、乳がん、大腸がん、甲状腺がん、腎がん、網膜芽細胞腫等で、それぞれ1~2種類の原因遺伝子が分かっており、「そうした変異遺伝子を持つ人には、頻繁に検診を受けていただき、早期発見・早期治療をめざすことになります」

ただし今のところ検診費用が保険でカバーされるのは、隆起性皮膚線維肉腫というがんのみ。その他のがんでは、1回何万円、何十万円という検査費用がすべて自己負担となります。

数%の遺伝性がんを除いた残り大多数を「一般がん、または散発がんなどと呼びます。遺伝性がんと同じ遺伝子変異が、たまたま後天的に起きてがんになることもあります。大部分は、複数の要因が重なって発症するがんが占めています」(三木部長)。

ただ、「遺伝性がん」とまでは呼べなくても、がんになりやすい・なりにくいといった「家系の体質」があることは、皆さんも何となく実感があるのではないでしょうか。

これについて三木部長は「機能が失われるまではいかないけれども、遺伝子活性の程度に差があるような遺伝子の多型(個体差)が影響している可能性はあります」と言います。

「例えば、ある遺伝子にAとBの2タイプがあり、Cという抗がん剤の代謝率がAを持つ人は90%、Bを持つ人は70%の場合、Aの人は副作用が出ないのに、Bの人は副作用に悩まされるというようなこともあり得ます。AとBどちらを持っていても日常生活では全く気になりませんが、特殊な状況下では大問題になるのです」

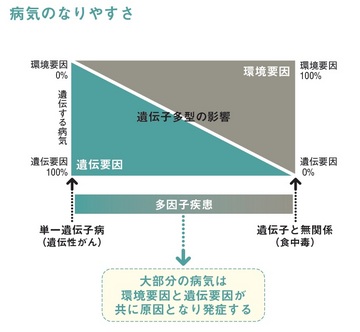

この代謝率の話と同じように、がんに対する〝かかりやすさ〟も、「体質」つまり「遺伝的要因」の組み合わせ次第でグラデーションのように違ってくるだろう(図参照)、というわけです。実際には、さらに様々な環境要因が絡まって、発症するかどうかが決まってきます。