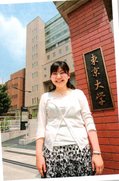

機器も身の内⑨

香川由美さんは、4月に神戸から上京し、東京大学大学院医学系研究科で研究しています。1型糖尿病で、数年前まで自己管理ができず大変苦しみました。でも今は違います。

香川さんが発症したのは9歳、小学3年生の冬のことです。風邪のようにだるく、妙に喉が渇いてペットボトルのお茶やジュースをガブ飲みしては、ひっきりなしにトイレへ行くという状態が2カ月ほど続きました。あまりのだるさに、何度か夜間救急外来も受診しましたが、血糖値測定や尿検査がなく原因不明のまま。巡り合わせの悪いことに、同居の祖父が終末期の寝たきりで、家族は祖父の介護にかかりきりでした。

祖父の臨終が近づき家に親戚が集まっていた91年の3月9日、意識を失って、救急車で近所の社会保険神戸中央病院へ運ばれました。高血糖による昏睡でした。その日のうちに病名を知らされました。

糖尿病は、放っておくと血液中のブドウ糖(血糖)の多すぎる状態が続く病気です(06年1月号「糖尿病特集」参照)。原因は食事などで入ってきた糖を血液から細胞へ引っ張り込む際に司令塔役となるホルモン「インスリン」が不足すること。インスリンは膵臓のβ細胞で作られますが、このβ細胞が何らかの原因で失われて絶対的にインスリンの足りないものを「1型」、β細胞はあるのだけれどインスリンの働きが相対的に足りない生活習慣病を「2型」と言います。

糖は細胞が活動するためのエネルギー源。血中に一定範囲の量が流れるよう、健常ならば、常にインスリンが分泌(基礎分泌)され、食事が入ってくると分泌量が増えます(追加分泌)。しかし1型糖尿病の場合、追加分泌がないために食後に高血糖状態になったり、逆に基礎分泌の代わりの長く効くインスリンを投与した際には血糖値が下がり過ぎて意識を失うといったことが起きやすくなります。小まめに血糖値を測って、それと活動量に合わせて食事をとり、その食事量に合わせてインスリン注射するといった細かな自己管理が必要です。

香川さんの入院は3カ月続きました。ご両親は大変ショックを受けていましたが、医師や看護師がイラスト入りの本を作ってくれ、「きちんとインスリンを使えば何でもできるんだよ」と教えてくれたので、本人に悲壮感はありませんでした。しかし退院してみると、自己管理は思った以上に精神的苦痛を伴うものでした。

しかもお父さんが転勤となり、翌年から2年シンガポールに住みました。現地では、言葉の壁もあってか細かな医療指導がなく、反抗期も重なって、血糖値を測りたくない、インスリン注射したくない、食べたいものを食べたい、どうして友達と同じことをしちゃいけないの、と我を通すことが増えます。それが帰国してからも続きました。

当然のことながら、血糖値は乱高下。今にして思えば、ずっと体調が悪くだるかったのですが、なぜ友達と同じことをしているのに自分だけ体力が続かないのだろう程度にしか思わなかったそうです。中学校で生徒会長をしたり、高校では水泳部に入ったりと、頑張って友達と同じ学園生活を送ったつもりでした。大学卒業後は、憧れの職業だった英語教師として神戸市の中学校非常勤講師に採用されます。ところが無理がたたったか猛烈に体調が悪くなり、1年を終えたところで入院になりました。

本当は何をしたい? 考えたら道が見えた

退院後、β細胞を移植して完治をめざす「膵島移植」という治療法があることを知り、どうしても受けたい、と京大病院を訪れます。結果的に移植は行われませんでした。しかし、この時に「糖尿病が治ったら何をしたいのか」と初めて考えたことが、大きな転機となりました。「自分がやりたいことは、糖尿病のせいできないわけではない。まずは自らの心と体の調子を整える努力を積極的にして、さらに自分と同じようなコンディションの人の役に立ちたい」と気づいたのです。

1型糖尿病の患者会を紹介され、その患者会を通じて米国発祥の「セルフマネジメントプログラム」(今後の号で改めてご紹介します)というものを知りました。医療者にやらされる「管理」から、なりたい自分のために自ら努力する「管理」へ、発想の転換を行うのが特徴でした。

プログラムに従って自分の治療を見直してみたところ、存在を知ってはいたものの踏み出せなかったインスリンポンプが気になるようになりました。基礎分泌を自動的に肩代わりしてくれ、追加分泌も簡単にできる機械です。神戸の主治医と3カ月かけて話し合い、06年12月に大阪市大病院でポンプを導入しました。

結果、ウソのように体調が良くなったと言います。自分で考えて実行したら良くなるという循環が楽しくて仕方ありません。翌年3月にはプログラムの指導的立場になるため米国へ学びに行きました。その延長線で、プログラムの効果を科学的に測る研究をしている東大大学院にも入ることになりました。

「体験を糧に、慢性疾患患者が人生に楽しみや喜びを感じられる、そんな社会づくりをしたいんです」と、目を輝かせながら話してくれました。