大人も気になるアトピー性皮膚炎。

ステロイド軟膏を正しく使うのが標準治療。

かゆいからといって掻いていると、ますますひどくなるアトピー性皮膚炎。一刻も早く適切な治療を始めることが肝心です。

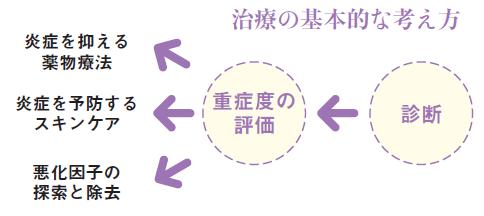

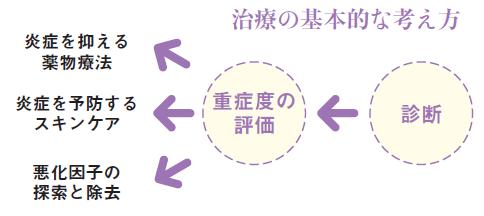

標準治療は3本立て。先ほど取り上げたような悪化因子を探り、取り除くことのほか、皮膚のバリア機能を高めるスキンケアと、炎症を抑える薬物療法を行います。

ここではまず、効果も高いのに誤解も多い薬物療法をしっかり確認しましょう。

アトピー性皮膚炎の薬物療法の根幹は、ステロイド外用剤(軟膏)の適性な使用です。抗ヒスタミン剤の飲み薬もありますが、あくまでかゆみを止める補助的な役目にすぎず、湿疹の炎症をとる働きはありません。この「適性な(使用)」というのがポイントです。皮膚の症状そのものの重症度にあった種類の軟膏を、多すぎず少なすぎず、適量塗らなければいけません。

ステロイド軟膏は、通常、腎臓の副腎皮質というところで作られるホルモンの成分を、化学合成した薬剤です。炎症を鎮めたり、免疫を抑制する作用があります。効果も高いのですが、常に自分の体でも作っているものを重ねて摂取するわけですから、過剰だと体には負担になります。

ですから重症度や薬の種類の判断、塗る部位、塗る量は、必ず医師の指導に従ってください。例えば、湿疹の範囲が広いからといって重症というわけではありませんし、一人の体の同じ部位の皮膚に、治りやすい湿疹と治りにくい湿疹が交じりあっているケースもよくあるからです。年齢や皮膚の場所によって薬の吸収率も違います。自分ではしっかり厚く塗ったつもりでも、実際は薄かったりすることも。

薬の切り替えとやめるタイミングも重要。自分で「ここは赤みが引いた」と思っても、「まだちょっとゴリゴリして皮膚が盛り上がっているので強い薬を続けましょう」とか、「さわるとカサカサして小さいブツブツがわかるでしょう。見た目は炎症がないようでも、保湿剤はごく弱いステロイド軟膏でコントロールしないとまた出てきますよ」と言われるかもしれません。

逆に、誤った使い方をすれば、効果がみられなかったり副作用が出たりするのもいたしかたないこと。そのせいで「ステロイドは怖い」というイメージが広がったこともあります(コラム参照)。

自己判断はやめて定期的に医師のもとに通い、一回ごとに具体的な指示をもらいましょう。自分でも薬のことがよくわかるようになれば、ステロイドに対する誤解や恐怖心も消えていくはずです。

かゆいからといって掻いていると、ますますひどくなるアトピー性皮膚炎。一刻も早く適切な治療を始めることが肝心です。

標準治療は3本立て。先ほど取り上げたような悪化因子を探り、取り除くことのほか、皮膚のバリア機能を高めるスキンケアと、炎症を抑える薬物療法を行います。

ここではまず、効果も高いのに誤解も多い薬物療法をしっかり確認しましょう。

アトピー性皮膚炎の薬物療法の根幹は、ステロイド外用剤(軟膏)の適性な使用です。抗ヒスタミン剤の飲み薬もありますが、あくまでかゆみを止める補助的な役目にすぎず、湿疹の炎症をとる働きはありません。この「適性な(使用)」というのがポイントです。皮膚の症状そのものの重症度にあった種類の軟膏を、多すぎず少なすぎず、適量塗らなければいけません。

ステロイド軟膏は、通常、腎臓の副腎皮質というところで作られるホルモンの成分を、化学合成した薬剤です。炎症を鎮めたり、免疫を抑制する作用があります。効果も高いのですが、常に自分の体でも作っているものを重ねて摂取するわけですから、過剰だと体には負担になります。

ですから重症度や薬の種類の判断、塗る部位、塗る量は、必ず医師の指導に従ってください。例えば、湿疹の範囲が広いからといって重症というわけではありませんし、一人の体の同じ部位の皮膚に、治りやすい湿疹と治りにくい湿疹が交じりあっているケースもよくあるからです。年齢や皮膚の場所によって薬の吸収率も違います。自分ではしっかり厚く塗ったつもりでも、実際は薄かったりすることも。

薬の切り替えとやめるタイミングも重要。自分で「ここは赤みが引いた」と思っても、「まだちょっとゴリゴリして皮膚が盛り上がっているので強い薬を続けましょう」とか、「さわるとカサカサして小さいブツブツがわかるでしょう。見た目は炎症がないようでも、保湿剤はごく弱いステロイド軟膏でコントロールしないとまた出てきますよ」と言われるかもしれません。

逆に、誤った使い方をすれば、効果がみられなかったり副作用が出たりするのもいたしかたないこと。そのせいで「ステロイドは怖い」というイメージが広がったこともあります(コラム参照)。

自己判断はやめて定期的に医師のもとに通い、一回ごとに具体的な指示をもらいましょう。自分でも薬のことがよくわかるようになれば、ステロイドに対する誤解や恐怖心も消えていくはずです。

顔などに使いやすいタクロリムス軟膏の登場。 成人型のアトピー性皮膚炎に多い「赤ら顔」。ステロイドへの反応も悪く重症化しやすいため、以前は治療に難渋することもありました。しかし、1999年に登場した免疫調整薬のタクロリムス軟膏(商品名:プロトピック軟膏)は、ステロイドの強すぎや使いすぎの場合におきる副作用もなく、浸透性は低いものの、皮膚の薄い顔面などの治療に有効です。塗り始めのヒリヒリ感がやや難点ながら、近年では小児用も登場。成人・小児ともに標準薬のひとつとなっており、アトピー性皮膚炎治療の選択肢が広がっています。

ステロイド・バッシングはなぜ起きた? 「ステロイドは怖い」。そんなイメージを持っている人はいないでしょうか。背景には、90年代前半の「ステロイド・バッシング」という非常に強烈なマスコミによるステロイドたたきがあります。「アトピー性皮膚炎にステロイドを使うと、かえって炎症がひどくなる」というもの。当時、ステロイドの副作用を十分に説明することなく処方してきた医師が多かったことが、先走った報道につながりました。その後、「脱ステロイド」をうたう医師や民間療法が急激に増え、非科学的な主張を信じて急に使用をやめたために苦しむ患者も、実際に増加したのです。 しかし、ステロイドを使って病気そのものが悪化することはありませんし、効き方が弱くなることもありません。皮膚の細胞は約1カ月ですべて置き換わり、新しい細胞が特定の薬に対する抵抗力を受け継ぐことなどないのです。効かなくなったと思っている人の多くは、症状に合った薬が選ばれていなかったり、十分な量を塗っていなかったり、別のところに悪因子があったりします。また、炎症が治まってステロイドの使用を控えるべき状況になったにもかかわらず、「予防に」と塗り続けていたせいで副作用が生じるパターンも珍しくありません。